韩践:为何践行社会责任的“良心”领导者会激发内部员工主动担责?

作者:

Louise Tourigny 威斯康星大学白水分校(美国)

韩践 中欧国际工商学院 (中国)

Vishwanath V. Baba 麦克马斯特大学(加拿大)

潘妍 中欧国际工商学院(中国)

研究背景与理论模型

出众的专业能力无疑是企业高管的必备素质,不过,越来越多的案例表明,高管们的道德水平,特别是在企业社会责任方面的引领,对公司发展具有更加深远的意义。 威斯康辛大学的Louise Tourigny博士和中欧国际工商学院的韩践博士及其合作团队以中国西南地区一家大型制造业公司为研究对象,以企业社会责任为切入点,通过量化研究,指出那些能够引领企业承担社会责任的“良心”领导更可能推动企业内部产生以下的正向效果[1]:

- 在企业中起到上行下效的榜样作用,塑造、影响员工关于社会责任的认知,从而激励个人从自身做起,在日常生活中积极承担社会责任。

- “刷高”员工对公司的信任值,让员工相信公司会为了员工、相关社区乃至整个社会的福祉着想,从而增加员工对于公司的信赖。

- 更重要的是,以上两点还会增强员工的责任担当意识,使得员工们乐意为企业做些合同之外的“好事”——例如“传帮带”新人、积极为公司节约成本、主动担责等,从而提高公司整体绩效。

本文的主要理论基础是社会交换理论以及组织与员工之间的互惠原则。“信任”是本文实证链条中最为关键的要素。我们观察到,当领导者在经营管理中积极践行企业社会责任,比如重视环境保护、积极推动公司参与社会公益事业、或者授意人力部门出台多项福利提高员工生活质量等,这些举措都会促成员工的共识——企业领导者及其带领的企业是可以被信任的。当领导者的社会责任感不断滋养与传递了信任,员工的行为就会发生一些正向改变,由此提升组织氛围和企业绩效。以下是研究的具体内容。

1)认知对齐与主动模仿 本文的研究团队认为,具有社会责任的“良心”领导者会带动企业和员工提升社会责任感。 下属会观察领导者,特别是直接主管的行为,并根据这些行为传递出的信息,形成对企业社会责任的认知和具象的理解。此外,相关研究还发现,下属会倾向于模仿主管的行为。随着领导者自身道德水平的不断提高,员工对企业社会责任政策的认知度与敏感度也随之提升,他们从模仿到主动实践组织的价值观和社会责任。也就是说,领导者的责任感和正义感,不仅能够推动企业社会责任行为,而且也能在不知不觉中推动员工与领导的责任正义感趋同,共同向高标准看齐。

2)“良心”领导通过社会责任拉升员工对公司的信任度 当企业领导践行社会责任相关的举措时,这些实践中蕴含着丰富的线索,可以在不经意间触及员工心中关于“信任”的基本问题:公司究竟代表谁的利益?公司存在与发展的长远目的是什么?公司能否公允地对待我和我的同事?从个体层面来看,当员工认为自己所在的公司是家“良心”公司,富有社会责任感且乐善好施时,就更有可能信任公司自上而下宣传的愿景和目标,相信自己在公司会得到公允的对待,以更加开放的心态面对组织的各种安排与变革,甚至愿意在一定阶段牺牲自己的个人利益而成全组织利益的最大化。因此,“良心”领导者们可以通过持续践行社会责任,逐步增强员工对于企业的信任度。

3)员工对组织的信任度提高,会激发员工践行组织公民行为,主动承担责任 本文指出,信任公司的员工才更有可能支持公司的政策,甚至心甘情愿地为公司承担更多责任。虽然承担责任的行为可能会招致批评,甚至背负更多对他人的义务, 但员工们一旦具备了对公司整体目标和价值观的认同,提升了内在激励,就会展示出积极助人、主动担责等行为。学术界通常称这种行为是“组织公民行为”,特指为提升组织的整体福祉而自发采取的角色外行为,其对象可以是工作中的上下级、相识的同事、甚至没有直接合作关系的其他组织成员。研究表明,如果员工认可公司的整体发展目标,或者认为公司会充分考虑员工整体的福祉,并多方面支持员工的发展,他们会更有可能积极开展与同事之间的人际互动,例如主动“传帮带”新人、提高同事间的协助配合。员工还会表现出符合组织最大利益的行为,例如主动为企业节约成本、维护企业的公众形象等。 相反,一旦组织和员工之间的信任度降低,员工们可能只求达到岗位没描述中规定的最低要求,而不愿承担更多的责任,以期减少因额外举动受到批评或承担风险的可能性。从这个角度看,员工对于组织和领导的信任是他们主动担当责任的前提。

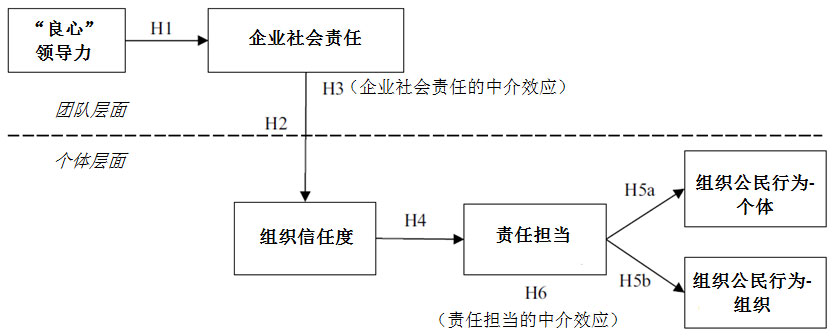

从良心领导者到员工认知与信任度、再到员工的行为,是一条涉及团队层面和员工个体层面的多层分析链条。在具体分析中,本文将上述3点细化为6点假设,逻辑如图1所示:

图1 假设中的多层面模型(H代表假设,其中假设5有5a和5b两个步骤)

研究方法、样本与分析策略

为了验证以上假设,本文选取了中国大陆西南地区一家制造型集团公司中的五个事业部为研究案例。研究者从五个制造事业部中的150个工作团队获取了各项业务场景的数据,如研发、质保、生产运营、行政、客服以及销售等。在集团人力资源总监的支持下,从每个工作团队中邀请一位员工担任调查协调员,负责收集数据。调查协调员向受访者解释研究的目的,并将问卷分发给各位主管和下属。

在取得联系的150个工作团队中,共收集了71名主管和308名下属员工的有效数据。最小的工作团队包含3名下属,最大的包含14名下属。平均每个工作团队有4名下属。在下属样本中,68%为男性,平均年龄33岁。受教育水平方面,7%为高中毕业,31%为专科学校毕业,35%拥有大专学历,24%拥有学士学位,还有3%拥有硕士或博士学位。71%的下属在组织中的工作年限超过3年。在主管样本中,87%为男性,平均年龄38岁。受教育水平整体较高,其中24%为专科学校毕业,28%拥有大专学历,41%拥有学士学位,还有7%拥有硕士或博士学位。

主管-下属关系的平均年限为8年。下属要对主管的良心型领导力行为、以及自身有关企业社会责任的认知和组织信任度进行评分。主管要对下属的责任担当行为和组织公民行为进行评分。问卷采用了7分制的李克特量表,其中最低分为1分(强烈反对),最高分为7分(强烈赞同)。

研究者们采用了多层面路径分析法来检验假设中的模型,所有路径系数同时进行估算。结果显示,模型拟合令人满意上文提出的6点假设均得到印证。主管的“良心”领导力与工作团队层面上有关企业社会责任的认知呈正相关关系,因此,假设1得到支持;工作团队层面上有关企业社会责任的认知与个体层面的组织信任度之间存在跨层面的直接路径,而检验结果显示,跨层面路径具有显著性,因此,假设2得到支持。以有关企业社会责任的集体认知作为中介变量,“良心”领导力和员工个体层面的组织信任度之间保持着间接的正相关关系,因此,假设3得到支持。员工个体层面对组织的信任度会对责任担当行为产生直接效应,组织信任度与责任担当行为呈正相关关系。因此,假设4得到支持。此外,检验结果表明,员工的责任担当行为和同事、其他个体以及企业整体之间的关系都具有显著性。组织信任度对同事、其他个体和企业的间接效应显著,这为责任担当的中介效应提供了证据。因此,假设4、5、6得到支持。

总之,研究结果显示,更多承担企业社会责任的公司和领导者更有可能获得员工对于领导者和企业的认同和信任,而信任公司的员工会更倾向于承担额外的责任,并因而更好地与同事互帮互助、更主动地维护公司利益。同时,如果员工信任所在的公司和领导者,同事之间,上下级之间的协作和相互支持也会变得更好。

研究的意义

通过在真实企业的实地调研,本研究呈现了从领导者特质到员工行为的长链条。研究表明,主管领导的道德特质,例如诚信、公允会影响下属员工对公司的信任程度。 同时,如果员工的集体认知是公司积极践行社会责任,员工则更有可能会信任公司。因此,主管以身作则地展现具有社会责任感的行为,会提升员工对公司的信任。本研究还表明,企业及其领导者践行社会责任,会向员工释放一种信号,示意员工“这样的公司值得为之付出额外的努力”。同时,当员工认定主管和公司是负责任的,他们更倾向于相信自己会得到公允的对待,并会心甘情愿地承担一些有额外风险的责任,提升组织的整体绩效,完成个体与组织的互惠闭环。此外,研究团队认为,中国企业整体偏向于集体主义文化,社会交换行为可能在组织中比西方的企业更加密集和频繁,因此互惠原则对于员工与企业之间社会性交换的推动作用会更强,同时员工个体层面对于组织的信任度更为重要,应为这种信任为组织和员工之间,以及组织成员之间富有成效的、密集的社会交换奠定了基础。

本研究阐明了企业层面的“良心”领导力与个体层面的组织公民行为之间的长链效应。长链的起点是“良心”领导的优秀道德品质和社会责任感, 长链中间最突出的变量是“信任”和员工的“集体认知”,长链后端的结果变量是员工的“组织公民行为”,特别是员工在企业中勇于担责的行为。本研究的实证结果强调了信任在企业管理中的关键作用,同时鼓励公司高管通过多种渠道,发挥个人对于企业社会责任的影响力,以此增强员工对公司的信任,最大程度激发员工的工作积极性和责任感。 研究者们从企业社会责任和信任两个角度切入,对于处于快速发展和激烈竞争中的中国企业管理者有着更加深远的意义。

[1] Journal of Business Ethics 2017年11月期 (https://doi.org/10.1007/s10551-017-3745-6)